Do melhor de 2006 é o fim. Todos os anos são bons desde que tenham um fim. Ou, de forma mais concreta e anglo-saxónica, closure. Muito em breve, o Animatógrafo terá origem de outro local. Muito em breve o Animatógrafo poderá ter outras visões. Muito em breve, tudo poderá ser diferente. Muito em breve posso ter insónias, programadas há anos, que poderão resultar em algo público. Ou púdico. Ou púbico. Muito em breve tudo poderá ser igual, sendo diferente. Muito em breve toda esta brevidade poderá redundar em languidez. Não tenho cancro. Não sou espírita. Não sou de direita. Não vou emigrar. Não vou permanecer. Não me esqueço. Não me fico. Não resisto. O ano está morto. Viva 2023.

Do melhor de 2006 - Carnivàle

segunda-feira, dezembro 25, 2006 at 23:08 Labels: { Televisão } {0 comments}

Natal (2)

domingo, dezembro 17, 2006 at 09:14 Labels: { Natal } {0 comments}

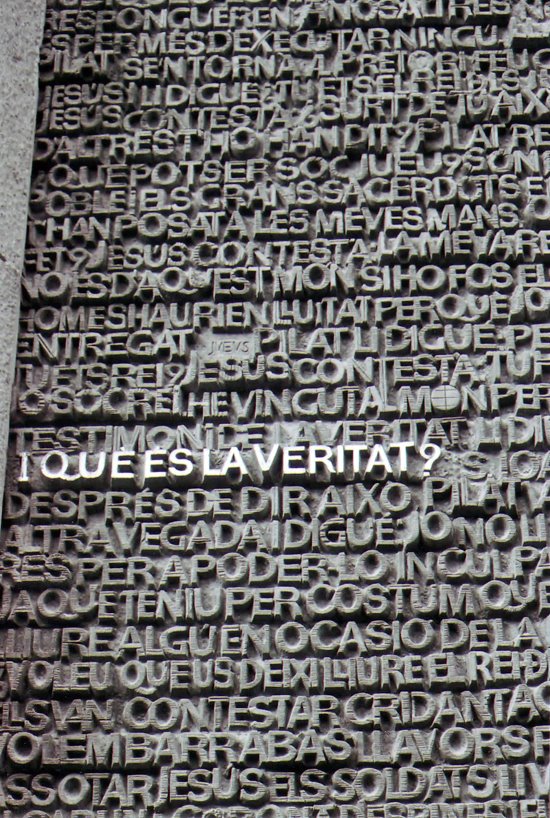

Aos 10 anos, fui levado a um padre. Simpático, o senhor explicou, demoradamente, os caminhos do Senhor e como podia ser bom para mim abraçá-lo, no sentido de me interessar por ele. Como podia compreender o mundo de outra forma, e os seres que o habitam. Como podia contactar com meninos como eu, alegres, joviais, inteligentes, interessados. Olhei por instantes para Cristo na cruz, para os olhos do padre. Agradeci. À porta da igreja notifiquei o meu pai que não, não queria ir para a catequese, nem ter aulas de Religião e Moral na escola. Sereno, como que avisado, acenou com a cabeça e sorriu, levemente. Muito possivelmente o Natal perdeu-se aí, porque começou um caminho de não retorno pelo território da consciência de existência pessoal e de recusa do transcendental em forma organizada de credo. Nada ali me convenceu porque tudo ali era demasiado bom. Eu era “uma criança extraordinária”, o mundo era um “caminho”, a vida um “percurso” que pode ser levado com “bondade”. Raras vezes coloquei a mim próprio dúvidas do ponto de vista religioso, ou seja, rapidamente o germe do ateísmo se reproduziu e acomodou, confortável. Embora de esquerda, laicos e republicanos, os meus pais jamais exerceram qualquer pressão no sentido de uma posição. Sendo católicos não praticantes, mas profundos conhecedores do dogma e das escrituras, não é pouco. Pouco depois, quando a breve luminosidade da infância se perdeu para a eternidade, o Natal deixou de ser apenas o que era: época de ofertas. Raras vezes teve a família como pólo central, nunca a religião como guia. O que resta? Em termos globais, recuso forçar-me a estados de espírito, por imersão numa orgia social imposta por convenções com diversas origens. Sobram talvez as luzes, na madrugada, que criam ambiente a si mesmas, assombrando os indómitos ou as vítimas da insónia. Então gosto da luz. Na paz do senhor. [continua]

Aos 10 anos, fui levado a um padre. Simpático, o senhor explicou, demoradamente, os caminhos do Senhor e como podia ser bom para mim abraçá-lo, no sentido de me interessar por ele. Como podia compreender o mundo de outra forma, e os seres que o habitam. Como podia contactar com meninos como eu, alegres, joviais, inteligentes, interessados. Olhei por instantes para Cristo na cruz, para os olhos do padre. Agradeci. À porta da igreja notifiquei o meu pai que não, não queria ir para a catequese, nem ter aulas de Religião e Moral na escola. Sereno, como que avisado, acenou com a cabeça e sorriu, levemente. Muito possivelmente o Natal perdeu-se aí, porque começou um caminho de não retorno pelo território da consciência de existência pessoal e de recusa do transcendental em forma organizada de credo. Nada ali me convenceu porque tudo ali era demasiado bom. Eu era “uma criança extraordinária”, o mundo era um “caminho”, a vida um “percurso” que pode ser levado com “bondade”. Raras vezes coloquei a mim próprio dúvidas do ponto de vista religioso, ou seja, rapidamente o germe do ateísmo se reproduziu e acomodou, confortável. Embora de esquerda, laicos e republicanos, os meus pais jamais exerceram qualquer pressão no sentido de uma posição. Sendo católicos não praticantes, mas profundos conhecedores do dogma e das escrituras, não é pouco. Pouco depois, quando a breve luminosidade da infância se perdeu para a eternidade, o Natal deixou de ser apenas o que era: época de ofertas. Raras vezes teve a família como pólo central, nunca a religião como guia. O que resta? Em termos globais, recuso forçar-me a estados de espírito, por imersão numa orgia social imposta por convenções com diversas origens. Sobram talvez as luzes, na madrugada, que criam ambiente a si mesmas, assombrando os indómitos ou as vítimas da insónia. Então gosto da luz. Na paz do senhor. [continua]

Natal (1)

domingo, dezembro 10, 2006 at 21:23 Labels: { Natal } {0 comments}

Era uma mesa comprida. Ao fundo, de costas para a noite, sentava-se o avô. Os filhos, há muito desavindos, ladeavam-no, depois os netos. No quarto da tia escondiam-se embrulhos, atrás de uma porta fechada com cheiro. Momentos antes da entrega, enquanto se ouviam conversas de circunstância na cozinha, alguém transferia os objectos para a varanda que emoldurava o avô, num sexto andar com vista para a cidade industrial abandonada. Liam-se pequeníssimos cartões com os nomes, apenas agarrados a um cordel dourado. Na parede contrária, uma televisão castanha escura, arrumada dentro de um movel concebido para bar doméstico, destilava imagens lentas. Anos mais tarde, era já um AVC que tentava balbuciar algumas palavras, enquanto a realidade lhe fugia, estampada no embaraço de um neto distante de visita ao domingo. As minhas memórias de Natal, se quiser ser sincero, apenas brilham na breve reminiscência da infância primária. Depois vieram noites a quatro num segundo andar da periferia, quase que a cumprir calendário, a sensação terrível de algo que passou, de um ano que se fecha sobre dias vividos, de algo que se perde antes que se ganhe. Jamais a felicidade das ofertas e da revelação se sobrepôs à desilusão da sala vazia de cor no dia seguinte. Jamais as semanas de espera se redimiram perante os minutos em que a casa adormecia e tudo parecia uma cerimónia de consagração de existência. Nunca, dizem, me comportei como uma criança convencional. Tive sempre décadas desnecessárias. Talvez por isso sempre soube que a celebração da vida não é muito mais do que o desespero pela visita, correcta e formal, da morte, em potência. O copo cheio, o copo vazio. A água a meio caminho.

Era uma mesa comprida. Ao fundo, de costas para a noite, sentava-se o avô. Os filhos, há muito desavindos, ladeavam-no, depois os netos. No quarto da tia escondiam-se embrulhos, atrás de uma porta fechada com cheiro. Momentos antes da entrega, enquanto se ouviam conversas de circunstância na cozinha, alguém transferia os objectos para a varanda que emoldurava o avô, num sexto andar com vista para a cidade industrial abandonada. Liam-se pequeníssimos cartões com os nomes, apenas agarrados a um cordel dourado. Na parede contrária, uma televisão castanha escura, arrumada dentro de um movel concebido para bar doméstico, destilava imagens lentas. Anos mais tarde, era já um AVC que tentava balbuciar algumas palavras, enquanto a realidade lhe fugia, estampada no embaraço de um neto distante de visita ao domingo. As minhas memórias de Natal, se quiser ser sincero, apenas brilham na breve reminiscência da infância primária. Depois vieram noites a quatro num segundo andar da periferia, quase que a cumprir calendário, a sensação terrível de algo que passou, de um ano que se fecha sobre dias vividos, de algo que se perde antes que se ganhe. Jamais a felicidade das ofertas e da revelação se sobrepôs à desilusão da sala vazia de cor no dia seguinte. Jamais as semanas de espera se redimiram perante os minutos em que a casa adormecia e tudo parecia uma cerimónia de consagração de existência. Nunca, dizem, me comportei como uma criança convencional. Tive sempre décadas desnecessárias. Talvez por isso sempre soube que a celebração da vida não é muito mais do que o desespero pela visita, correcta e formal, da morte, em potência. O copo cheio, o copo vazio. A água a meio caminho.

Dia de Natal e interessam-me os espaços invadidos pelo frio, junto ao rio, abismados. Dia de Ano Novo e comove-me o frio desesperado à procura de corpo, manhã cedo, ignorando por repulsa as reuniões domésticas. Da mesma forma que há sofás mais quentes em dias de trovoada, quando a cidade se encolhe nas suas formas e se expande na potência de si mesma, há um recrudescer da necessidade de estar, mais do que atravessar o tempo. O copo vê-se como se queira, a água está lá. Na mesma exacta contida proporção do olhar existente. Ou na mesma quantidade de consciência, cheia, vazia. [continua]

Eu detesto o Natal

quinta-feira, novembro 30, 2006 at 00:05 Labels: { Natal } {0 comments}

porque quem gosta é toné. Mai nada.

Mário Cesariny de Vasconcelos

domingo, novembro 26, 2006 at 20:59 Labels: { Literatura } {0 comments}

Para o mal e para o bem, tive uma infância e adolescência estáveis. Um núcleo familiar constituído de forma sólida (que havia de se desintegrar mais tarde), uma educação em escolas públicas (com todas as vantagens e desvantagens integradas), um acompanhamento regular na vida quotidiana. Na adolescência recrudesceram os factores comuns: isolamento, dificuldade de adaptação a uma realidade que se auto-modificava à velocidade da luz. Bom aluno, sempre me refugiei numa personalidade introvertida, mergulhando numa intelectualidade crescente. Rapidamente surge-me a mim mesmo uma definição existencialista dos objectos constitutivos do real. Infelizmente talhado para uma excessiva racionalização do mundo, de tendência teórica, rapidamente encontrei três mestres de conduta, que acabaram por formatar em larga medida uma forma de ver o mundo.

Aproximei-me de Vergílio Ferreira no dia da sua morte. Em corrida acelerada para uma juventude perdida no meio de palavras, sem álcool para além de provas demasiado amadurecidas, rapidamente assimilei a obra do beirão como guia espiritual. Discuti as dimensões da existência vezes sem conta com base nos seus pressupostos, evoluindo ainda mais rapidamente para Sartre e Camus. Com demasiado peso sobre os ombros, não raras vezes procurei a solidão pública para reler "Para Sempre" ou "Manhã Submersa". Pesquisei (e encontrei) primeiras edições de "Rápida, a sombra" ou "Aparição". Conheço hoje ainda alfarrabistas de Évora, ou da R. do Século, a quem exigi edições de vida breve no mercado. Tornei-me lúgubre, certo da inutilidade de tudo.

Escolho livros, conscientemente, por instinto. "Alexandra Alpha", de capa cor-de-rosa e espessura contra-natura, veio parar-me às mãos sem grande explicação. Viria a conhecer José Cardoso Pires mais tarde, já depois de "De Profundis". Durante meses investiguei a vida do autor, para pouco antes de um contacto o mesmo ser internado em virtude daquele que viria a ser o AVC mais conhecido no Portugal contemporâneo. Guardo uma primeira cópia de "Histórias de Amor", obra extinta cujo título foi a forma de Pires fazer passar "a coisa" pela censura. Procuro, sempre que a rotina me permite, "Os caminheiros e outros contos", estreia ainda próxima dos neo-realistas de quem, a bom tempo, se viria a afastar. Dotado de uma destreza ímpar, cortante, José Cardoso Pires mitigou-me as olheiras e recuperou um sentido de marialvismo genuíno, que se arrastou muitas noites pelas esquinas da Calçada da Bica à procura de água gaseificada para matar a azia da idade. Profundamente ignorado nos seus pressupostos literários, sobretudo pelo país, o homem que comprou um andar na Costa da Caparica, frente ao mar, para estar só acabou por marcar uma adolescência terminal.

Por interpretação de uma fotografia, interessei-me por André Breton em meados da década de 90. O francês tinha muito pó nos bolsos, herança de uma militância desnecessária, mas acabou por emitir respiração a Mário Cesariny de Vasconcelos. Contemporâneo de O'neill, Vespeira, Ventura, Oom, António Maria Lisboa ou Cruzeiro Seixas, Cesariny esteve na origem do Grupo Surrealista de Lisboa e do movimento artístico de maior interesse e valor do século XX português. Qual vampiro habitante do Café Gelo, o poeta, ensaísta, dramaturgo, pintor, fotógrafo definiu de forma pessoal a tentativa de vanguarda cujo maior objectivo era uma intervenção social através da criação artística. Durante semanas requisitei "Pena Capital" ou "Manual de Prestidigitação" na sala principal da Biblioteca Nacional de Lisboa, assimilando as noções de liberdade criativa emanadas das folhas. Viria a conhecer Cesariny em 2001, numa exposição na Câmara Municipal de Lisboa e, como antes, o temor de contacto afastou-me rapidamente. Viria ainda a encontrá-lo nas mais diversas apresentações do seu trabalho, na exposição no Museu da cidade, num encontro no Martinho da Arcada. A última, no teatro nacional D. Maria II, na apresentação de uma peça escrita por si anos antes. Entrou de luzes apagadas, blusão cinzento, cheiro a tabaco, e sentou-se, sozinho, na primeira fila. Frente a si mesmo. O Animatógrafo curva-se triste perante a sua memória.

Eu detesto o Natal

at 20:58 Labels: { Natal } {0 comments}

e hei-de repeti-lo sempre que me lembrar. Preparem-se.

De novo

segunda-feira, novembro 20, 2006 at 22:37 Labels: { Ironias } {0 comments}

O cansaço. Como se de uma inevitabilidade se tratasse. Já não sei o que é dormir convenientemente, sem amanhã. Que cante. Ou não.

Querida Maria

domingo, novembro 05, 2006 at 15:26 Labels: { Ironias } {0 comments}

Aos 27 anos, sou um ser humano inconsistente. Tenho formação em jornalismo e sou responsável de loja, e não kero ser jornalista. As crianças exasperam-me na maior parte dos dias. Continuo, doentiamente, a passear pela FNAC aos fins-de-semana, num misto de satisfação e desespero. Conheço nomes de fotógafos. A minha família desagregou-se, mentalmente, há muito. Em breve construirei uma casa, com pontas de solidão às sextas-feiras à noite. Sou mal pago na vida. Continuo, alegremente, a sonhar a semana de paz que há-de vir, do lado de Sacavém, ou do Norte, algures. Não gosto de transpirar, por existir, em dias quentes. A mulher que me ama, diz ela, detesta iscas. Não a censuro, não concordo porém. Quando acordo lembro-me, em consciência, do adiantamento de quatro minutos no despertador e engano-me propositadamente ao levantar-me. Ganhei recentemente um interesse idiota em gravatas. A escravidão sexual é um assunto que não me preocupa, mas que me interessa, na exacta medida da proporção das coisas e dos nomes no quotidiano que se forma todos os dias quando calço as meias, antes de me erguer. Nunca estive em Cork, e porém dias há que sinto falta da sua humidade. Sou viciado em objectos culturais, mas não tenho um comportamento consentâneo com a patologia, apenas uma leve destreza. Não sou pai de ninguém, e mesmo filho já fui mais. Reconheço-me no limbo destinado às crianças não baptizadas, à luz do dogma. Porém, molharam-me a cabeça e nunca mais cresceu cabelo ali. Crianças correm na casa do primeiro andar, e apenas me ocorre que "Canja Voodoo" é uma expressão genial. Gosto de imaginar que dois prédios acima há uma dona de casa alcoólica, na casa da porteira, que daria um excelente filme se não soubesse que estava a ser filmada. Querida Maria, estarei grávido?

Eu juro

at 11:13 Labels: { Ironias } {0 comments}

... que hei-de tirar um curso de cinema e realizar alguma coisa. Porque isto da felicidade dá trabalho e não se acerta à primeira.

Salazar, finalmente

sábado, novembro 04, 2006 at 17:03 Labels: { Literatura } {0 comments}

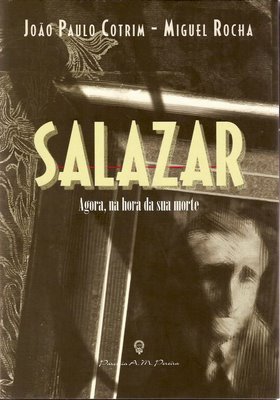

Não, o cabrão do velho não voltou. Mas estreia-se em banda desenhada. Reza a lenda que João Paulo Cotrim foi convidado a escrever "Salazar, agora na hora da sua morte" e que impôs apenas uma condição: total liberdade criativa. Dada a luz verde, o resultado é a minha auto-prenda deste natal, um livro que chega sempre tarde como cedo. O trabalho ilustrado por Miguel Rocha é extraordinário e constitui-se como um objecto cultural essencial para compreender a história recente aqui do rectângulo. Foi premiado no festival de BD da Amadora com o prémio máximo e, pasme-se, com o da juventude. Putos deste país, acordem para o que vos precedeu nas ruas. Comprem, vale mais do que qualquer Larousse de trazer por casa ou Atlas do Industão. Estou convencido que se algum agarrado o gamar numa livraria terá enorme dificuldade em vendê-lo: não só Salazar ninguém o quer, como abre os olhos até a um heroinómano. Salazar era dose, o livro dá uma trip fulgurante no século XX português. A auto-oferecer, egoísmo ao vento.

Não, o cabrão do velho não voltou. Mas estreia-se em banda desenhada. Reza a lenda que João Paulo Cotrim foi convidado a escrever "Salazar, agora na hora da sua morte" e que impôs apenas uma condição: total liberdade criativa. Dada a luz verde, o resultado é a minha auto-prenda deste natal, um livro que chega sempre tarde como cedo. O trabalho ilustrado por Miguel Rocha é extraordinário e constitui-se como um objecto cultural essencial para compreender a história recente aqui do rectângulo. Foi premiado no festival de BD da Amadora com o prémio máximo e, pasme-se, com o da juventude. Putos deste país, acordem para o que vos precedeu nas ruas. Comprem, vale mais do que qualquer Larousse de trazer por casa ou Atlas do Industão. Estou convencido que se algum agarrado o gamar numa livraria terá enorme dificuldade em vendê-lo: não só Salazar ninguém o quer, como abre os olhos até a um heroinómano. Salazar era dose, o livro dá uma trip fulgurante no século XX português. A auto-oferecer, egoísmo ao vento.

Numero-Projecta'06

at 16:26 Labels: { Arte } {0 comments}

Há alturas na vida de um homem ocupado em que a frustração e a consciência de perda dominam largamente. Como as últimas semanas foram manifestamente exaustivas na sua duração real, não me dei conta do Numero-Projecta'06. O projecto, que arrancou ontem no cinema S. Jorge, é um festival internacional de artes multimédia, cinema e música. Transdisciplinar por natureza, o evento estende-se até dia 12 com filmes raros, concertos, instalações e demais iniciativas. Ontem, por exemplo, perdeu-se "The Fall of the House of Usher", um clássico de Jean Epstein e Luis Buñuel (1928), musicado ao vivo pelos Hipnótica. Há demos de produtos, há conversas com criadores, e há curiosidades como a primeira incursão de Olga Roriz no cinema ("Felicitações Madame", dia 12) ou uma mostra de trabalhos de videastas portugueses transmitidos através de 13 plasmas com auscultadores (durante todo o evento). Aliás, foi precisamente um dos artistas representados que teve a felicidade de me enviar um e-mail a dar conta de tudo isto. Nada mais nada menos que José Maçãs de Carvalho, presença marcante do último BesPhoto. Mais info sobre tudo isto aqui. Ide, ide, que a cultura não morde (só assusta, felizmente).

Pina de volta (ou a exultação de um súbdito)

at 16:09 Labels: { Dança } {0 comments}

Ora, uma fonte bem (in)formada disse ao Animatógrafo que Pina Bausch estará de volta a palcos portugueses em Abril, mais concretamente no Teatro Camões, em Lisboa. No site da coreógrafa, e do Tanztheater Wuppertal, a data ainda não aparece, mas estamos com fé que seja a apresentação do novo trabalho da alemã. O Animatógrafo, em toda a sua esquizofrenia, exulta com a possibilidade de voltar a ver a companhia de Pina em Lisboa. Só por isto, eu que detesto passagens de ano já estou ansiosamente à espera de 2007. Venha, venha, venha, venha....

Ora cá estamos (balanço do docLisboa)

at 15:43 Labels: { Cinema } {0 comments}

Ora, por insolvência mental, a semana do docLisboa foi uma enorme frustração, na medida em que "yours trully" não viu metade dos filmes para os quais tinha bilhete. Não vi "Impending Doom" de Edgar Pêra, nem a curta de Vertov, nem "Pintura Habitada" sobre Helena Almeida, nem "Arcana", nem... Enfim. E agora a pachorra para escrever sobre o que vi foi-se. Vi "The Emperor's Naked Army Marches On", de Kazuo Hara, documentário japonês com tanto de importante e interessante como de secante e datado (sim, é possível a simultaneidade). Vi "The Seeds", curta-metragem de Wojciech Kasperski, drama sobre uma família rural da Polónia profunda assombrada pelo suicídio de uma filha, com imagens brilhantes e humanidade dentro. Vi "Elogio ao 1/2", de Pedro Sena Nunes, sobre o bairro de pescadores da Meia Praia, no Algarve, que se perde na primeira metade à procura da ideia dos "índios da meia praia" para se reencontrar na segunda metade com a faina, uma ideia de mar e de comunidade, num filme à beira do desperdício que é resgatado a tempo e horas. Vi "Things", de Martha Hrubá, sobre a mania de tudo colecionar ou tudo deitar fora, pela voz de duas simpáticas velhotas checas, nos antípodas uma da outra, filme com tanto de delicioso como de construtivo. Vi "As the Sun begins to set", de Julie Moggan, documento leve sobre os passageiros do paquete Queen Elizabeth II, casais de idade vetusta que se ocupam a si mesmos à sombra da brisa marítima e que recorrem a memórias frente à camera para combater a solidão dos dias em casa. Vi "British Sounds" de Jean-Luc Godard, e "Humain, trop Humain", de Louis Malle, objectos experimentalistas de finais dos anos sessenta sobre o mundo do trabalho em fábrica. Vi "Un Pont sur La Drina", de Xavier Lukomski, curta que acabou premiada e que se baseia em imagens fixas de uma paisagem edílica com sons de um tribunal marcial sobre a Bósnia como pano de fundo, num contraste com tanto de fabuloso como de arrepiante. Vi "Là-Bas", da repetente Chantal Akerman, documento pessoal e transmissível sobre a possibilidade/impossibilidade de viver/estar em Israel, onde a realizadora vai espreitando pelas janelas fechadas de um apartamento em Tel-Aviv e reaviva as memórias de um judaísmo tímido e de uma depressão crescente, consciente e viva em cada respiração. No fim de contas, ainda se viu alguma coisa, mas muito ficou por ver, por excesso de trabalho, por dias mentalmente ocupados, por cansaço, por tudo menos disponibilidade. Melhores dias virão.

docLisboa 2006: No fim do Mundo (****)

docLisboa 2006: Fora da Lei (****)

sábado, outubro 21, 2006 at 21:52 Labels: { Cinema } {0 comments}

NOTA PRÉVIA: O Animatógrafo, como não podia deixar de ser, está presente no docLisboa 2006 como espectador. O festival vai na sua quarta edição, já se sente confortável na Culturgest e cresce, mais uma vez, a olhos vistos. O programa é vasto e variado, e o tempo curto. Como é mais do que óbvio, o Animatógrafo não vai ver tudo, nem perto. Vai tentar estar numa sessão diária, pelo menos. É uma amostra da totalidade dos documentários que estão a passar, e perfeitamente subjectiva, não foi seguido nenhum critério para além do mero interesse pessoal do autor destas linhas. Assim sendo, esta semana é inteiramente dedicada ao docLisboa. Novamente...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"No fim do mundo" é uma curta documental, mais do que um documentário. Assumido claramente pela realizadora Mariana Gaivão como um exercício (realizado no âmbito universitário), é um trabalho feliz. Em 13 minutos seguimos um conjunto de crianças do bairro do Fim do Mundo (Cascais) que participam num workshop de fotografia. No começo, Mariana dá o contexto através da memória de uma barraca ardida e seis pessoas carbonizadas. A partir daí temos imagens de imagens, fotografias felizes de crianças literalmente do fim do mundo. Muito bem construído na sua curta duração, o trabalho procura sempre arriscar nos planos e uma cumplicidade com os personagens que lhe traga a felicidade nas imagens. E consegue-o, seja na tristeza com que Tânia olha para a camera, seja na fotografia do mar que vemos de seguida. E pelo meio há o Fim do Mundo, o bairro, visto pelas crianças que o habitam, e que centram as suas imagens nos que as rodeia, desviando o olhar de tudo o resto. Mais um caso que prova que a felicidade no documentário procura-se. Bem conseguida estreia de Mariana Gaivão.

Já "Fora da Lei", de Leonor Areal, tem bem mais fôlego. A realizadora, também autora de um blog caro a este (DocLog), seguiu as mediáticas Lena e Teresa após a sua aparição na vida pública portuguesa, comungando das suas dificuldades e dramas. O casal homosexual que saltou para os media com o pedido de casamento em 2005 assume-se como personagem central do filme de Areal, mas não o canibaliza. Mas vamos por partes. No que diz respeito à história, "Fora da Lei" dá a ver duas realidades, uma surpreendente a outra não. Primeiro, é claríssimo ao fim de alguns minutos que Lena e Teresa em momento algum mediram o impacto que a sua decisão de confrontar o Estado português teria nas suas vidas. Quando Teresa fala com Fernanda Câncio ao telefone, é real o estado de desespero e estupefacção em que se encontra. Nunca as duas mulheres terão pensado que se a vida já era difícil, mais seria a partir dali. Segundo, também rapidamente se percebe que Teresa e Lena são um casal real e convencional. Podem não sê-lo na sua orientação sexual, mas são-no nas formas de estar, na comunhão de preocupações ou mesmo nas irritações mútuas. Percebe-se isso quando Teresa utiliza uma faca para quebrar o gelo do congelador e afirma não ter usado outra por saber que Lena se iria irritar. Aquele tom de voz, aquela forma de pensar e de reagir são comuns a qualquer casal português, são reconhecíveis. E aqui o documentário de Leonor começa a ser feliz no conteúdo. Em termos de atitude, Leonor Areal tem uma limpeza cristalina. A realizadora, que não poucas vezes se debruça sobre as formas e substâncias do cinema, consegue uma posição de cumplicidade mas sem nunca se abraçar à militância. Peça transparente da vida das duas mulheres (excepto quando as interpela directamente), a câmera de Leonor procura sempre o ponto de fuga do triângulo. Não ver as coisas como Lena e Teresa as vêm, mas vê-las como algo externo as vê. Não admite para si uma posição de imparcialidade (senão o próprio documentário perderia a sua razão de ser), mas não puxa a si também as dores de parto alheias. E isto é feito quer pelo lado do conteúdo como da forma. Formalmente, Areal demonstra uma inteligência amadurecida. Todo o filme é pontuado por uma banda sonora emocional mas clara e por imagens genéricas de ambientes urbanos ou paisagens concretas que permitem nunca sair do campo do documentário e entrar pelo da reportagem. Muito é filmado pela janela de um comboio, como se tudo se tratasse de uma viagem, como se a realidade presente do casal não fosse mais do que o antes e o depois de algo. Nunca o filme se dramatiza para além dos factos que contém, ou do olhar que o espectador queira criar para si. Tudo isto faz com que "Fora da Lei" seja uma peça de cinema documental equilibrada, inteligente na construcção e no olhar, e com margem de liberdade deixada a quem vê. O que não é pouco.

Alguém veio aqui parar pesquisando... (IV)

domingo, outubro 15, 2006 at 12:55 Labels: { Alguém veio aqui parar pesquisando } {0 comments}

"como combater a masturbação?" :S

Alguém veio aqui parar pesquisando... (III)

at 12:52 Labels: { Alguém veio aqui parar pesquisando } {0 comments}

"imagens de arvores de avelãs". :S

Alguém veio aqui parar pesquisando... (II)

at 12:51 Labels: { Alguém veio aqui parar pesquisando } {0 comments}

"glandula bertolina". :S

Alguém veio aqui parar pesquisando...

at 12:49 Labels: { Alguém veio aqui parar pesquisando } {0 comments}

"pinturas artisticas da beleza de satanas". :S

Música de domingo III

at 12:29 Labels: { Música de domingo } {0 comments}

"i will not lie down

on the wrongful groundwork laid

while it's still a radical sound

just to call a spade a spade

dear friends, women and men

please check my math once more

in the totality of all war's history

there's but one common denominator

the answer is in the intention

that lies behind the question

put that on your standardized multiple choice

i mean, how's this supposed to look to me?

but half of divinity

out there trying to make harmony

with only one voice

you know, i've got experience

looking right past the obvious

and i know what is so big and so close

is always the hardest stuff

for us to reckon with

the hardest stuff to know

dear friends, especially the women

tell me are you up to the task

of turning the wheel of human history

at long last

the answer is in the intention

that lies behind the question

put that on your standardized multiple choice

i mean, how's this supposed to look to me?

but half of divinity

out there trying to make harmony

with only one voice

i will not lie down

on the wrongful groundwork laid

while it's still a radical sound

just to call a spade a spade

dear friends, women and men

what better time to face

that we've been looking for

the answer to war

in the wrong place"

a Spade, in "reprieve", Ani DiFranco, Righteous Babe, 2006

E agora para algo completamente diferente

at 12:07 Labels: { Cinema } {0 comments}

Imagens de "O Homem da Camera de Filmar", de Dziga Vertov, 1929

Eu suspeito

quarta-feira, outubro 11, 2006 at 21:54 Labels: { Ironias } {0 comments}

... que me estou a tornar numa pessoa profundamente amarga. O que é triste.

Carnivale, finalmente, num ecrã perto de si!

quinta-feira, outubro 05, 2006 at 17:32 Labels: { Televisão } {0 comments}

É, assim mesmo, parece que sim, é verdade: Carnivale estreia hoje em Portugal!

Preâmbulo: Carnivale é, muito possivelmente, a melhor série de TV jamais realizada. Teve duas temporadas e foi extinta de forma escandalosa nos EUA, dizem que por pressões do partido Republicano e da Igreja Católica. A HBO (quem mais?) substituiu a coisa por Rome, que já passou em Portugal, na :2. Carnivale estreia hoje na SIC Radical, às 23 horas.

Primeiro capítulo: Carnivale é um espantoso esforço de produção, argumento e realização em prol do que deve ser ficção em televisão. Pano de fundo: a grande depressão americana, depois do crash de 1929. Fome, miséria, Hitler e Mussolini a surgirem na Europa, os EUA aos papéis. Mais: enormes tempestades no centro dos EUA devastam Estados inteiros, fazendo deslocar toneladas de pó para Boston ou NY. Época de delírio e loucura de excelência, é aqui que entra Ben, um jovem estranho. Ben não é normal, e só vai descobrindo isso mesmo a partir da morte de uma mãe que recusa que lhe toque. Do meio da tempestade surge o que dá nome ao projecto: uma feira popular e de horrores, Carnivale. Lá dentro não falta o gigante e o anão, o cego visionário e a vidente catatónica, a mulher barbuda e as gémeas siamesas. Ben apanha boleia. Do outro lado do continente, na Califórnia, um jovem padre metodista começa a ter visões. Também ele não é normal, e só vai descobrindo isso mesmo ao longo do tempo.

Epílogo: Carnivale é a mais inteligente, fascinante e críptica luta entre Bem e Mal, que se serve dos incomuns antagonistas, alguma vez filmada para televisão. Carnivale teve duas temporadas e foi interrompida de forma abrupta, sem final conclusivo, de forma a deixar inúmeras portas abertas sobre os factos. A HBO tentou remendar a coisa, mas ninguém caiu. Carnivale tem a primeira temporada editada em DVD em Portugal (com o inerrável título de "A feira da magia"), e corresponde a horas de puro prazer visual e mental. Chega hoje, às 23, a qualquer televisor que consiga transmitir a SIC Radical. Não foi feita nenhuma promo, quase ninguém sabe nada. Pela vossa vida, vejam!

Manhãs perdidas

at 17:15 Labels: { Ironias } {0 comments}

Dez horas e olho o rio. Dois homens de barba sardenta descansam as canas e fumam um sol mortiço. Pouco se move. Conduzo na linha ténue da água e a vida alheia parece verde, mediterrânica na luz. À porta de uma igreja uma mulher de idade mais aparente cabeceia de sono, desequilibrada no degrau. Uma tristeza profunda apodera-se-me das mãos e renuncia a velocidade. Com a manhã condenada, dou por mim a folhear Godard de forma distante. Um torpor familiar devolve o livro ao seu espaço de aluguer. Isolamento sonoro. Uns metros depois e Becket abandona-se numa capa às mãos de Cartier-Bresson. Não tenho fome. Recordo as letras no espaço em que estavam há apenas alguns dias, de forma doente, como que inspeccionando a marcha das estantes durante a semana. Perto, uma mulher compra um dicionário de forma agressiva. Como se a definição das coisas fosse um trauma conhecido à partida.

doclisboa 2006

domingo, outubro 01, 2006 at 11:08 Labels: { Cinema } {0 comments}

"Entuziasm: Sinfoniia Donbassa

de Dziga Vertov, 68', URSS 1930

Six Fois Deux - Episódio 1a Y'a Personne

de Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville, 58', França 1976

"Entuziasm" é um filme realizado para mostrar o esforço dos mineiros da Dom para cumprir em quatro anos a sua parte do Plano Quinquenal e representou para Vertov o desafio da utilização do som, a que recorreu de modo tão dinâmico, equivalente ao uso que fez da imagem nos seus filmes mudos. A sua abordagem inovadora encontrou um fã em Charles Chaplin que escreveu: "Nunca teria acreditado que fosse possível orquestrar ruídos mecânicos para criar tal beleza. Uma das mais soberbas sinfonias que já conheci. Dziga Vertov é um músico." A televisão tornou-se rapidamente para Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville ocasião para um projecto de grande envergadura: adoptando o dispositivo para melhor denunciar o seu conteúdo, realizam em Grenoble, em 1975-1976, “Six Fois Deux/Sur et Sous la Communication”, uma série de seis programas de cem minutos, cada um subdividido em duas emissões de cinquenta minutos para poderem ser difundidos mais facilmente. A série de emissões, de que veremos aqui apenas o primeiro episódio, é uma reflexão sobre os meios de comunicação, denunciando "aqueles que asfixiam a verdade", para propôr em contrapartida uma televisão diferente, mais próxima das realidades sociais e mais crítica".

Ai........

Young People, Old Voices

at 10:46 Labels: { Dança } {0 comments}

Eu sabia, à partida, que eram três horas. Também sabia que Raimund Hoghe foi um dos meninos queridos de Pina Bausch durante uma dezena de anos, funcionando como dramaturgista da alemã. Mas não estava minimamente preparado. Nunca estou. Raimund Hoghe é um personagem estranho: praticamente anão, corcunda, encaixava na perfeição num filme de David Lynch. No início Raimund centra-se no palco e chama os seus bailarinos, um por um, pelo nome. Todos respondem ao apelo e apresentam-se frontalmente. Estão ali. E depois tudo foi um deambular pela noção de tempo. O pano de fundo é Stravinsky, mas Jacques Brel, Bette Davis ou Léo Ferré aparecem a espaços. E a hora e meia em que lá estive foi um lentíssimo espaçar dos corpos. Hoghe não trabalha sobre o corpo, mas sobre a sua manutenção no espaço e no tempo. Hoghe não se preocupa com a expressão pelo movimento, mas com a interacção dispersa entre os corpos, numa languidez desesperante. Young People, Old Voices é profundamente críptico, mas o seu pecado original não é esse (também Lynch se esconde atrás do filme, e não é por isso menor). O problema está na porta fechada. Em momento algum a mesma se abre ao espectador. De forma nenhuma o espectador é convidado a entrar no mundo imaginário que de certo se constrói na cabeça de Hoghe. E portanto as três horas do espectáculo (pelo menos a hora e meia em que lá estive) nunca passam o patamar de corpos em movimento terno mas exasperante, deixados a divagar pelo palco, gratuitos na sua existência. Nem tão pouco, e isso podia ser a salvação, almejam qualquer tipo de abstraccionismo ou indução mental do mesmo. Estão ali, são young people, à sombra de old voices. Uma desilusão plena de sono.

O paraíso, agora! (**)

at 10:27 Labels: { Cinema } {0 comments}

Da experiência que eu tenho destas coisas, que é o que é, os filmes que chegam ali dos lados conturbados do Médio Oriente ou são grandes estopadas ou coisas de bradar aos céus. Do Irão, por exemplo, vieram coisas das duas categorias ainda recentemente. Da Palestina, como é este caso, por vezes há algo assim meio nem carne nem peixe. O que para um filme sobre suicídas não é muito bom. Filmes sobre suicídas deviam ser como os próprios: ou rebenta ou não rebenta. Ou mortos ou vivos. O paraíso, agora! fica-se pela categoria intermédia de morto-vivo. Teoricamente a coisa até é arriscada: Said e Khaled são dois palestinianos escolhidos para um ataque suicída em Tel-Aviv. Ambos estão convictos da necessidade do acto, mas somewhere along the way surgem medos e desesperos contrários. Separados na fronteira por constrangimentos de situação, mentalmente seguem também caminhos diferentes. O realizador Hany Abu-Assad tenta, a partir daí, explorar as duas perspectivas: a diplomática e a bélica. Só que a coisa nunca cola. Nunca o suicída parece verdadeiramente desesperado, nunca a amiga que esteve no estrangeiro parece verdadeiramente convencida da possibilidade de paz pelo diálogo. O filme, em si, nunca rebenta: mantém-se num limbo impossível de gerir, nunca espanta nem enfada, nunca se suicida ou opta pelo diálogo. O cinema "tem-te não caias" nunca fica bem a ninguém, muito menos em território difícil.

Miami Vice (****)

at 10:15 Labels: { Cinema } {0 comments}

Não tenho datas precisas, mas estou em crer que Miami Vice, a série de televisão, chegou a Portugal nos finais de 80 e prolongou-se por inícios de 90. Originalmente, a coisa existiu entre 1984 e 1989 nos EUA e marcou a TV de então. Eram palmeiras, era o Don Johnson feito Sonny, Philip Thomas feito Rico, muito plano manhoso, muito fato clarinho, muita droga, muitas gajas, muito descapotável. E portanto repetir tudo aquilo em 2006, em formato big screen, era quase um suicídio. Quase. Porque Michael Mann aproveitou ao máximo a margem de manobra que tinha e fez um excelente pedaço de cinema. Os descapotáveis estão lá, as gajas também, as palmeiras ao fundo, mas tudo o resto é como deve ser. Abaixo a piroseira dos 80, venha o bom gosto do novo século. Primeiro que tudo, Mann continua a construir uma estética sujinha que lhe fica muito bem. Ja em Collateral a coisa tinha boa cara: camera digital, imagens nocturnas fantásticas, muito grão, muito croma bem dominado a fugir ao comum, muito argumento contido no fio da navalha mas sem nunca deixar o espectador perdido. Em Miami Vice repete a graça, e a coisa volta a ter muito bom aspecto e a ser bem feita, diálogos bem esgalhados, consistência de argumento (sempre a iniciar um caminho de cruzamento entre vida pessoal e profissional dos "manhosos" Sonny e Rico), planos de encher o olho pela descrição e pelo risco estético. Nada, ao contrário da série de TV, é gorduroso. Está tudo no sítio, é tudo mesmo marginal, o que prova que é possível filmar em Miami de forma dietética. Uma das grandes surpresas do ano, digo eu.

Figuras da dança no Cinema II

at 10:08 Labels: { Cinema } {0 comments}

Ora da sessão em que tive a honra de estar presente, dizia o programa que

Uma extrapolação a partir da geometria, variação e combinatória dos gestos e de uma figura, o quadrado, feita a partir de Quad I e II de Samuel Beckett. Propõe-se uma sessão experimental em que se desenvolvem algumas das ideias sugeridas por Quad: a presença da figura geométrica na sua relação com os corpos da acção e com o próprio ecrã (dinâmico); a repetição de estruturas fixas de movimento e o imprevisto e o acaso que lhe são inerentes; a combinatória e a exaustão apresentadas de diversos modos.

Se bem que a atitude é meritória, nada perde de desnecessária. Os filmes que composeram a sessão eram claramente vanguardas no século XX, objectos de difícil descrição mas com a meritória ideia de levar mais longe a reflexão sobre cinema e movimento (mais do que dança). O seu relacionamento com a arte que faz do corpo o seu objecto e fim é puramente teórico e propor um ciclo sobre Figuras da Dança no Cinema deve ser, acima de tudo, uma oportunidade de escapar a um intelectualismo francófono que ainda graça nos meios académicos. Oportunidade falhada, ora pois então.

Finalmente!!!

domingo, setembro 24, 2006 at 15:12 Labels: { Ironias } {0 comments}

Acabou o Verão. Die, you f.... bastard, die!!!

Sol, Expresso

at 14:57 Labels: { Ironias } {0 comments}

Há duas semanas tentei comprar o primeiro Expresso de cara lavada e não consegui. Comprei o Público. A semana passada tentei comprar o primeiro Sol e não consegui. Comprei o segundo Expresso. Ontem comprei o segundo Sol. E a verdade é que não li o segundo Expresso (tinha a Maria Elisa na capa, desmotivou-me), mas li o primeiro Sol. E a verdade é que a coisa até nem está muito mal feita. Os textos pareceram-me razoáveis. O grafismo desempoeirado. Tem espertezas como um apanhado dos textos na imprensa estrangeira sobre Portugal e vice-versa. Tem duas páginas de Marcelo Rebelo de Sousa, o que é um exagero. Tem umas páginas a piscar o olho a um público mais feminino e menos institucional. Tem a Margarida Rebelo Pinto a falar do kamasutra de forma tão necessária como o Sporting a ganhar o campeonato com 10 pontos de avanço (ou seja, tão desnecessária como utópica e delirante). E tem, pelo que eu percebi, muita gente a comprar porque o Expresso, com a palermice dos DVDs gratuitos, esgota que nem ginjas. Há muito bom pai de família que, do alto do seu fato de treino roxo e branco, compra o dito por causa do DVD, e depois despaxa a revista para a madame e usa o resto para limpar a vareta do óleo do Mercedes de 1988 (à cara da Maria Elisa, vá la). Claro que o Sol tem o Saraiva e isso podia criar engulhos na vontade de dar os 2 aéreos. Mas fiquei com vontade de comprar para a semana. Até porque começa, felizmente, a chover (claro que tinha que existir um trocadilho pateta neste texto). A ver vamos.

Mercados

at 09:16 Labels: { Ironias } {0 comments}

Eu tenho uma vetusta pancada por mercados. E quando digo mercados, falo de mercados urbanos, grandes pavilhões no meio da malha da cidade, e não mercados ao ar livre. Tudo aquilo me transmite uma sensação de bem-estar que perdura o resto do dia. Anteontem atravessei o mercado de Alvalade Norte e a vontade de me demorar foi enorme. É um pouco a ideia do campo no meio da cidade, mas com uma enorme vantagem: sem campo. Num mercado tudo é genuíno e nada é verdadeiro. Raras vezes o peixe é fresco, mas a afirmação da peixeira a garantir a frescura é genuinamente portuguesa. Tudo aquilo apela ao intestino, no sentido visceral da componente emotiva. Não há nada para além de um mercado. Aquilo são frutas, legumes e carne verdadeiras, de qualidade abaixo ou acima da média, mas que não foram controladas, manipuladas e seladas como num hipercado. Ali, muitas vezes, foi a tia Judite que cultivou as couves. Podem não ser as melhores couves do mundo, mas são as dela. O chão está molhado, não há materiais bonitos com logotipos nem palhaçadas. Um mercado é um mercado é um mercado, como dizia o poeta. Há velhas com bigode, há putos novos que não quiseram estudar e estão por castigo, há talhantes manhosos que comem a Cristina das frutas com os olhos. Um mercado é um microcosmos organizado em volta da sua pureza, com tudo o que impuro possa ter. Um mercado não se sujeita à sociedade contemporânea, abre às 7 e fecha às 14 porque é de manhã que se começa o dia e à tarde já o peixe está mole. Um mercado é a rotina de milhares de velhas, que, caso contrário, se sentiriam perdidas sem o cheiro a pêra rocha. Um mercado é um mercado é um mercado.

Música de domingo II

domingo, setembro 10, 2006 at 22:20 Labels: { Música de domingo } {0 comments}

"Lazy, you lazy poet, your words are reckless, and I can't feel it

But hey, hey, all the boys I have ever loved have been digital

I've been a guest, on a screen, or in a book!

I move 'em with my thumbs, I move them with my thumbs

I write his name in nothing, he whispers to the author

That I will be the only one

Escape! Escape! This time, for real!

We fool around in the service lane

He's the only friend I have who doesn't do cocaine

And all the boys I have ever loved have been confidential

Had a broken home, or a seedy past

So I know it's gonna last

And move him with your thumbs, I move him with my thumbs

He needs, he needs my guidance, he needs, he needs my time

Though I am not the only one

He swam! To the edge of the wall of the world!

Followed my voice, and he cried

Master! The answer is maybe... Maybe not... Maybe not...

Maybe not! I have goals!

Gotta fulfill the seven prophecies!

Gotta be a friend to grandmother!

Gotta rescue Michael from the White Witch!

Gotta find and kill my shadow self

Gotta dig up every secret seashell

You may have been made for love...

But I'm just made"

He Poos Clouds, in "He Poos Clouds", Final Fantasy, Tomlab, 2006

Recover

domingo, setembro 03, 2006 at 14:13 Labels: { Ironias } {0 comments}

As já baixas audiências deste mui estimado blog desceram nas últimas semanas, pelo que va, pronto, la vou ter que recorrer a uma manigância tecnológica para fazer subir isto. Pronto:

SEXO

SEX

SEXUAL

SEXY

Pronto, agora as pesquisas worldwide encarregam-se do resto.

A gerência agradece a atenção.

Música de domingo I

at 13:49 Labels: { Música de domingo } {0 comments}

"Outside, black crows line up in a rope, on the white fence that's around you, as my tears keep dropping like flies".

Seven Black Crows, in "One Two Three Four", Linda Draper, Mushroom Pillow, 2006

Foda-se II

at 13:33 Labels: { Cinema } {0 comments}

Sei hoje, via o elementarista blog, que Rio Turvo, o mais recente projecto de Edgar Pêra, foi classificado pelo ICAM em 23.º lugar na lista, ou seja, desclassificado. Insiste-se neste país em crimes lesa património evolutivo da cultura. Claro que o resultado do concurso não está ainda na página do ICAM. Claro que ninguém vai reparar ou mesmo abrir a boca para dizer que Manuel de Oliveira tem naturalmente financiamento garantido, independente do valor do projecto apresentado. E claro que Pêra vai insistir, com ou sem ajudas, como o cinema lhe exige.

Foda-se.

at 12:31 Labels: { Arte, Cinema, Dança, Fotografia, Literatura, Música } {0 comments}

A 16 de Setembro há Vetiver na Zé dos Bois. De 22 a 24 de Setembro há Figuras da Dança no Cinema II, na Culturgest. De 24 de Setembro a 30 de Novembro, ciclo inteiramente dedicado a Shostakovich no CCB. A 27 e 28 de Setembro há Young People, Old Voices, nova coreografia de Raimund Hoghe, também na Culturgest. A 4 e 5 de Outubro, Bernardo Sassetti, Mário Laginha e Pedro Burmester repetem o 3 pianos já realizado no ano passado, novamente no CCB. A 9 e 10 de Outubro, o regresso de Clara Andermat ao CCB, com Silêncio, incluído no Temps d'Image. A 15 de Outubro há Final Fantasy no Club Lua. A 17 de Outubro, há Quadri [+] Chromies, projecto de imagem vs música electrónica de Hector Zazou, no CCB. Até 22 de Outubro a antológica de Jorge Martins também no CCB. A 26 de Outubro, o Campo Pequeno recebe os Muse. De 20 a 29 de Outubro há DocLisboa 2006, com enfoque em Amos Gitai, na Culturgest. Dia 12 de Novembro Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack DeJohnette podem fazer história em Belém. A 19 de Novembro, os premiados do Cinanima novamente na Culturgest. A 23 e 24 de Novembro, Vera Mantero apresenta até que Deus é destruído pelo extremo exercício da beleza, no CCB. De 4 a 9 de Dezembro, Nippon Koma, de regresso à Culturgest. Entre 3 e 17 de Dezembro, a Compahia 111 apresenta o "acontecimento visual" que é Plus ou Moin l'Infini. A 7 de Dezembro, sobem os Yo La Tengo ao palco da Aula Magna. Nos dias 14, 15, 21, 22 e 23 de Dezembro, ganha vida o projecto Unreal - Sidewalk Cartoon, com música original de Bernardo Sassetti, participação especial de Beatriz Batarda e cartoon musical/filme do próprio Sassetti e Filipe Alçada, no S. Luiz. E isto com a consciência que muita coisa ainda não se sabe ou não tem data definida. E isto com a consciência de um volume de trabalho absurdo até final do ano, com a perspectiva certa de uma mudança de casa, com a certeza de uma profundíssima frustração por não ver nem um terço das coisas. Foda-se.

Imagens do demo VIII

segunda-feira, agosto 21, 2006 at 22:20 Labels: { Imagens do demo } {0 comments}

Há-de vir o dia

terça-feira, agosto 15, 2006 at 17:19 Labels: { Ironias } {0 comments}

Há-de vir o dia. Tu entrarás de forma cansada, curvada sobre o calor lá fora, enquanto os pássaros regurgitam o Verão. A casa fria, uma brisa infiltra-se na cozinha, folhas espreitam nas janelas desinteressadamente. Virá o dia em que não mais partilhamos as dores do mundo e o egoísmo vence, penhoradamente, sobre a noite, com pó em fundo, em jeito de lamento doce, sobre tudo. Tu entrarás concomitantemente à espera, e a temperatura acolhe-te como uma língua, breve, levemente empoleirada no tempo, a ruminar avatares de humilhação. A mala rapidamente esquecida depois do início, um vapor que se imagina criado há minutos, a máquina de lavar como um monstro velho à beira da morte arrastando-se um pouco ainda, um copo singularmente junto mas não perto do canto da mesa, um precipício evitado mas consciente, uma gota seca. Há-de vir o dia em que a criança que nunca quiseste se apodera da potência e imagina-se, finalmente, longe, deixando-te envelhecer nos fins de tarde, como as pontes, ou mesmo os pelos que se agarram às cordas dos instrumentos, de tampa fechada sobre o voo. Entrarás e tudo se sublima nos passos na escada, a dura pausa, e depois um restolhar de presença na engrenagem da porta. Virá o dia e não mais o cansaço te impede de entrar, olhar em volta para não cair em passos perdidos, reconhecer o imaginário das flores secas ao fundo, e manter o silêncio sólido da ternura.

Das mulheres miniatura

sexta-feira, agosto 11, 2006 at 15:53 Labels: { Das mulheres } {0 comments}

As mulheres miniatura são uma exclusividade de poucos países. No caso português, aqui mais em foco, partem da frase mítica que “a mulher quer-se pequenina como a sardinha”. E não, enganam-se os que pensam que isto tem a ver com a altura do espécimen. É muito mais do que isso. Ora. A mulher miniatura é algo que, sendo invulgar, é vulgar. A mulher miniatura tem tudo pequenino: não mais de um metro e cinquenta e seis centímetros, um dedo indicador com quatro centímetros de comprimento e apenas pele à volta das falanges, falanginhas e falangetas, uns seios elípticos colados ao peito que não ganham peso por si e se mantêm eternamente em posição militar, uns pés que procuram sapatos em lojas para crianças, um rabo que não evoluiu desde os doze anos, quatro costelas laterais direitas que insistem em pronunciar-se quando deitadas, sejam gordas ou magras, umas pestanas que gritam por atenção matinal como um girassol em Dezembro, um queixo pontiagudo que, perto da mão de um homem, se assemelha de forma incrível a uma amostra de perfume dada na rua por uma promotora solícita. As mulheres miniatura são seres que pararam na escala de evolução e estão geneticamente condenadas a uma reduzida dimensão global, em que tudo é pequenino. São bonecas que não foram substituídas pela Barbie e permanecem em total funcionamento no mundo moderno, mesmo quando este está em total funcionamento adaptado para mulheres-gajas (um dia falarei sobre estas). Às mulheres miniatura estão vedadas algumas actividades, como carregar o sofá comprado no Ikea para o carro (porque nem os dedos nem os braços conseguem segurá-lo, de qualquer ângulo) ou pendurar roupa num corda num campo do Tennessee onde o vento passa e os lençóis sopram (ou o vento sopra e os lençóis passam). Em contrapartida, estão especialmente fadadas para trabalhar em lojas de roupa (a Zara é um bom exemplo) ou terem a sua própria papelaria, se tiverem mais de 40 anos, ou menos mas usarem chinelos de forma continuada e tiverem dois filhos “nascidos e criados no bairro”. Normalmente estas papelarias, que também vendem módulos da Carris, situam-se na Pontinha, em Moscavide ou na Rinchoa, se bem que a localização não é exclusiva. As mulheres miniatura, independentemente do estrato social, nunca têm voz grossa mas podem endurecer o queixo de forma laminar, colocando um homem no seu devido lugar, isto é, no de paspalho que a atura. O pequenino corpo endurece-se e todas elas parecem firmes e hirtas, prontas a atacar com verborreia quem se atravesse no caminho do seu fornecedor de lápis número dois. As mulheres miniatura nunca conseguem ser seres ternos, caindo eternamente no terreno lamacento da pieguice ou da idiotice. Foneticamente, podemos associá-las às palavras “pipoquinha”, “soquete” ou mesmo “carrapito”, termos praticamente exclusivos em termos de utilização da sua parte. Ao contrário do natural, quando envelhecem tornam-se aquilo que se denomina “velha seca”, isto é, uma idosa pequenina e sem gorduras, mas com enormes problemas de força e que fala insistentemente nos namorados que teve antes dos 22 anos, altura em que conheceu o Joaquim. Como miniaturas, atraem com facilidade o género masculino, que fantasia em manobrá-las entre os dedos como uma moeda ou acredita serem mais acrobáticas nos assuntos de cama e, logo, capazes de posições nunca antes vistas acima do paralelo 36. Como mulheres, ainda que miniatura, elas andam aí.

Frases demasiado boas para existirem VI

at 15:53 Labels: { Frases demasiado boas para existirem } {0 comments}

“Sei que esta visão há-de durar pelo menos quatro segundos, durante os quais não penso. Apenas sigo esta aflitiva paródia de qualquer coisa de que perdi a memória. Mas sei que existe. Funciona como a noção de uma origem.”

Mafalda Ivo Cruz, Oz, D. Quixote, pag. 42

Roma Publications

at 15:52 Labels: { Literatura } {0 comments}

Acaba dia 27 de Agosto a oportunidade de contacto mais efectivo com as Roma Publications, na Culturgest. Movimento de criação e divulgação literária e artística criado por Mark Manders e Roger Willems, as Roma são um pouco a actualização contemporânea do trabalho gráfico/literário dos surrealistas do século XX. A ideia é, basicamente, produzir e divulgar, sem intenções comerciais assumidas, pequenas obras (texto, desenho, fotografia) que se configuram como produções artísticas com um público-alvo indefinido e ligação umbilical a um urbanismo norte-europeu que se quer interventivo. São, na prática, livros. Mas são, sobretudo, propostas de arte com o intuito de provocar estranheza, mais do que estética. Longe do circuito clássico de poetas, regidos por publicação periódica e consequente crítica, as Roma buscam nomes desconhecidos para projectos de experimentação, numa tentativa de intervenção sobre o urbano sem constrangimentos. Muitos dos livros são de distribuição gratuita com suplementos de jornais e não pretendem ser auto-explicativos. Estão ali, existem. Um pouco à semelhança do movimento surrealista português, com Cesariny à cabeça, que nunca quiz ceder à lógica comunista vigente nos trabalhos de Breton e seguidores. A ideia é, como era, incomodar, aparecer, experimentar. Diferenças na forma, semelhanças na atitude. As Roma, são, assim, uma tentativa de recuperação artística semi-pura, que parte dos que têm as ideias e não por convite do establishment, que aposta nos desconhecidos em vez de recorrer aos do circuito. E não há pudores de comércio nem elitização de atitudes: a arte ao povo, de forma massiva, o mais massiva possível. Claro que o povo já não é “povo”, é antes público disseminado e alvo de milhares de solicitações perceptivas, pelo que a captação de atenção pela estranheza e não pela explicação é determinante. Ora, e como se faz uma exposição sobre livros? Expõem-se os livros, sim, claro, mas mais do que isso inverte-se o circuito de produção. Em vez de livros criados a apontar a artes, temos artes disparadas a partir dos livros. Na Culturgest estão, assim, esculturas, fotografias e ambientes que surgem dos livros onde foram inicialmente enclausurados. Despegando-se do suporte papel onde assumiram a sua forma inicial, acabam por cumprir-se enquanto atitude de proactividade artística, mais do que tudo. Provando, de forma clara, que o cruzamento performativo a que almejavam no início é o resultado que têm no fim, sem se desdenharem no meio caminho.

Frases demasiado boas para existirem V

at 15:51 Labels: { Frases demasiado boas para existirem } {0 comments}

“Houve um dia em que compreendi que as árvores, por exemplo, me desprezam infinitamente. São como uma velha nobreza que sobreviveu a avatares humilhantes e já só pode existir reduzida no seu antigo poder de morte, de magnificiência. Estão ali. E quando lhes passo por baixo dizem-me que hei-de acabar num hospício.”

Mafalda Ivo Cruz, Oz, D. Quixote, pag. 27

Fundação

at 15:51 Labels: { Arte } {0 comments}

Dezenas de estantes de ferro, de arquivo antigo, aguardam umas ao lado das outras. Logo a seguir uma estranha construção de tijolos, unidos toscamente por cimento, parece resultar numas ruínas construídas à pressa. Ao fundo, à direita, cinco homens controlam a colocação de mais um pilar de ferro, que um sexto operário se esforça por unir com um maçarico. Afastado, meio pensativo, Pedro Cabrita Reis olha para a cena com descontracção. Acabada a fusão da estrutura, Cabrita Reis caminha até ao início da sala, olha de longe as vigas alinhadas e diz “muito bem, é isso mesmo”. Baixando o tom de voz, indica a um encarregado que “agora vamos colocar mais seis atrás, mas alinhadas pela do meio”. A Fundação Calouste Gulbenkian, por ordem de aniversário, pediu ao criador um trabalho em desenvolvimento aberto, e aberto ao público. O CAMJAP foi destituído de conteúdo e abriu-se como grande sala à cabeça de Cabrita, que diariamente vai olhando para a estrutura e decidindo em conformidade. Será assim até finais de Setembro, e nem ele mesmo sabe bem qual será o resultado. A obra cresce como uma medusa de cabelos ao vento, e aberta a quem passa. Um casal de idade, que certamente vê tudo o que surge no CAMJAP porque é “a Gulbenkian”, passa e remoi entre dentes que “têm isto aberto com obras”. Dois turistas gozam de forma discreta com o homem gordo ao fundo, que não sabe bem o que quer. Cabrita olha longamente as pessoas, sem se perceber incómodo ou satisfação, ou mesmo indiferença. Cinco minutos depois e uma pausa, todos os operários se refrescam com uma “mini”. Cabrita conversa com um fotógrafo explicando o que vão fazer a seguir, gesticula. Uns instantes e dá uns passos para verificar um ângulo, e regressa à explicação. O fotógrafo olha os pilares a tentar visualizar o mesmo que o criador. Quem passa para a exposição de Craigie Horsfield olha de soslaio quer para a obra quer para mim, como se fosse um curioso a tentar perceber o que não se deve perceber, o CAMJAP em obras. É, sobretudo, o CAMJAP em obra, no singular, e merece um tempo sentado num degrau a ouvir e a ver. Mais do que a visitar depois da coisa feita.

Frases demasiado boas para existirem IV

at 15:50 Labels: { Frases demasiado boas para existirem } {0 comments}

“Que, em parte, os acordes perfeitos dos mortos e os anjos e o sangue são peixe tatuado na tua anca ou em qualquer parte do corpo de uma mulher, qualquer mulher para ser sincero.”

Mafalda Ivo Cruz, Oz, D. Quixote, pag. 19

Desabafo mental (VII)

sexta-feira, agosto 04, 2006 at 22:58 Labels: { Desabafo mental } {0 comments}

FDX!

Nicole

quinta-feira, agosto 03, 2006 at 15:51 Labels: { Ironias } {0 comments}

Os homens, na sua generalidade, avaliam as mulheres num binómio físico-intelectual que começa no físico e acaba no intelectual (as mulheres idem idem). No que diz respeito a celebridades, como quanto ao intelectual ficam apenas sinais, a ideia do físico ganha ainda maior peso. Mais: existe uma tendência, normal e compreensível, de fantasiar com celebridades. Olhamos para elas como seres bizarros, dizemos, quando as vemos na rua, que são como toda a gente, mas detemo-nos a ter opinião. E se um homem forma opinião sobre o rabo de uma mulher anónima em instantes (variáveis, dependendo da estação do ano), com muito maior legitimidade e capacidade forma opinião sobre o delicado traseiro de uma mulher celebridade: ora ele aparece em filmes, cartazes, publicidade, televisão, ou seja, todos os media à disposição de Satanás (ele mesmo). A maior parte dos homens, especulo eu, pensa "aqui está uma gaja boa" ou "se todas fossem assim..." com enorme naturalidade mas, e aqui a porca, se não transformada em toucinho, torce o rabo (senão estica-o), fá-lo (do verbo fazer e não de natureza fálica) em quantidade. Ou seja, o sangue aflui em generosas quantidades à periferia da sua existência e, digo eu, o homem comum diz "aqui está uma gaja boa" sobre praticamente qualquer gaja que faça um anúncio da Garnier. Como gosto de ser diferente, não entro na mesma onda. Veja o caso da Eva Longoria. Ok, tem umas pernas jeitosinhas, mas é minorca, praticamente não tem peito e entra na categoria, por pouco mas entra, das mulheres-miniatura (eu depois posto sobre estas). Porém, anda aí na rua o Zé a dizer que, meu deus, pára tudo, movam-se as pedras da calçada que a tipa é um monumento. Não é (e pronto, agora já sabem). Para acrescentar a isto, não sou gajo de me fazer a celebridades sentado no sofá. Gosto mais de mulheres personalizadas (e não costumizadas, atenção). Ou seja, sei reconhecer uma gaja boa (a testosterona é uma ferramenta fundamental, quem tem tem) mas não meto wallpapers no laptop com a Soraia Chaves nem compro a Maxmen para ver a Pimpinha em show lésbico com a progenitora. Há, porém, duas ou três excelentíssimas senhoras que me tiram do sério. Isabelle Huppert e Juliette Binoche, porque incorporam o tipo de beleza à qual as minhas sinapses apontam. Et voilá, a Nicole. Ora, é por demais indiscritível o efeito da Nicole. Há ali qualquer coisa que eu não sei explicar. Não, não vou ver um filme só porque a criatura participa no dito, mas a senhora convoca-me todas as energias psico-sexuais e paranormais que é possível (só acompanhada pela mulher que me atura as manias). A rapariga existe, e isso basta. Veja-se, agora, que anda a incorporar em Diane Arbus. Teremos, em Fur, o espécimen Nicole na pele do espécimen Diane. O estético em apologia de perfeição, que tanto mostra quanto existe para mostrar. E para mostrar o bizarro, o ponto de fuga, o disforme, o marginal, o lugar de imagem do bizarro. O filme tem estreia marcada para 10 de Novembro nos EUA, e até pode ser um desastre (a avaliar pelo realizador é bem provável) mas no seu potencial é já o melhor filme to be made do ano. Paranormalmente falando.

Os homens, na sua generalidade, avaliam as mulheres num binómio físico-intelectual que começa no físico e acaba no intelectual (as mulheres idem idem). No que diz respeito a celebridades, como quanto ao intelectual ficam apenas sinais, a ideia do físico ganha ainda maior peso. Mais: existe uma tendência, normal e compreensível, de fantasiar com celebridades. Olhamos para elas como seres bizarros, dizemos, quando as vemos na rua, que são como toda a gente, mas detemo-nos a ter opinião. E se um homem forma opinião sobre o rabo de uma mulher anónima em instantes (variáveis, dependendo da estação do ano), com muito maior legitimidade e capacidade forma opinião sobre o delicado traseiro de uma mulher celebridade: ora ele aparece em filmes, cartazes, publicidade, televisão, ou seja, todos os media à disposição de Satanás (ele mesmo). A maior parte dos homens, especulo eu, pensa "aqui está uma gaja boa" ou "se todas fossem assim..." com enorme naturalidade mas, e aqui a porca, se não transformada em toucinho, torce o rabo (senão estica-o), fá-lo (do verbo fazer e não de natureza fálica) em quantidade. Ou seja, o sangue aflui em generosas quantidades à periferia da sua existência e, digo eu, o homem comum diz "aqui está uma gaja boa" sobre praticamente qualquer gaja que faça um anúncio da Garnier. Como gosto de ser diferente, não entro na mesma onda. Veja o caso da Eva Longoria. Ok, tem umas pernas jeitosinhas, mas é minorca, praticamente não tem peito e entra na categoria, por pouco mas entra, das mulheres-miniatura (eu depois posto sobre estas). Porém, anda aí na rua o Zé a dizer que, meu deus, pára tudo, movam-se as pedras da calçada que a tipa é um monumento. Não é (e pronto, agora já sabem). Para acrescentar a isto, não sou gajo de me fazer a celebridades sentado no sofá. Gosto mais de mulheres personalizadas (e não costumizadas, atenção). Ou seja, sei reconhecer uma gaja boa (a testosterona é uma ferramenta fundamental, quem tem tem) mas não meto wallpapers no laptop com a Soraia Chaves nem compro a Maxmen para ver a Pimpinha em show lésbico com a progenitora. Há, porém, duas ou três excelentíssimas senhoras que me tiram do sério. Isabelle Huppert e Juliette Binoche, porque incorporam o tipo de beleza à qual as minhas sinapses apontam. Et voilá, a Nicole. Ora, é por demais indiscritível o efeito da Nicole. Há ali qualquer coisa que eu não sei explicar. Não, não vou ver um filme só porque a criatura participa no dito, mas a senhora convoca-me todas as energias psico-sexuais e paranormais que é possível (só acompanhada pela mulher que me atura as manias). A rapariga existe, e isso basta. Veja-se, agora, que anda a incorporar em Diane Arbus. Teremos, em Fur, o espécimen Nicole na pele do espécimen Diane. O estético em apologia de perfeição, que tanto mostra quanto existe para mostrar. E para mostrar o bizarro, o ponto de fuga, o disforme, o marginal, o lugar de imagem do bizarro. O filme tem estreia marcada para 10 de Novembro nos EUA, e até pode ser um desastre (a avaliar pelo realizador é bem provável) mas no seu potencial é já o melhor filme to be made do ano. Paranormalmente falando.

Férias

domingo, julho 30, 2006 at 09:57 Labels: { Viagem } {0 comments}

Pois é, o Animatógrafo (eu) está de férias, que é como quem diz "o Jardel gosta de putas e vinho verde" (ou seja, utilização bizarra da terceira pessoa). Não quer isto dizer que o tasco vai ficar sem textos, bem pelo contrário. É bem previsível que a produção seja mais consentânea com o histórico. Vou, agora sim, para a praia e lá, agora sim, tudo me vai parecer diferente. Pelo menos nos dedos dos pés.

Desabafo mental (VI)

sexta-feira, julho 28, 2006 at 09:43 Labels: { Desabafo mental } {0 comments}

Mais vale ver a dobrar que dobrar a beber.

The Wizard of Beirut

domingo, julho 23, 2006 at 22:15 Labels: { Outras guerras } {0 comments}

"I happen to live in a residential quarter in Ras Beirut which has been spared so far Israeli air strikes. My next door neighbour is Nabih Berri, the Shia speaker of the House of Deputies, and a close ally of Hezbollah. There are only three families still living in our building of nine floors. All the others have gone up to the mountains for greater security. I don't propose to follow them."

Em forma de diário, aqui.

Siege of Lebanon

at 22:10 Labels: { Outras guerras } {0 comments}

"In Beirut, yesterday, I felt that we are living a war. I was walking through the streets of Hamra, usually pretty quiet and empty at night, except for the restaurants and pubs. But last night, the streets were a little crowded with people taking walks. Most of them were the refugees who flee their homes. Since the forced migration is big in numbers (over 500,000 all over the country), and since many of the public schools, originally used as shelters, are packed and full to the maximum, people are being sheltered in very random locations, all over the city, underground parking structures, garages, small homes or old destroyed empty buildings, old closed cinemas, roofs, family friends."

Para seguir, diariamente, aqui.

The Prestige

at 20:44 Labels: { Cinema } {0 comments}

Ora, aí está: o novo projecto de Christopher Nolan (Memento, Batman Returns) está já a piscar um olho a estreia no Outono. O filme chama-se The Prestige e não tem nada a ver com prestígio, mas sim com prestidigitação. Tem Christian Bale, Scarlett Johanson, Michael Caine, Hugh Jackman e o Sr. David Bowie (vénia, sff) numa história de mágicos na Inglaterra do século XIX. Ao que parece, Nolan volta a mergulhar na onda do realidade/não realidade, magia/não magia, memória/não memória. A coisa, a avaliar pelo trailer, promete. A ver, repetidamente, aqui.

Procura-se

at 19:43 Labels: { Ironias } {0 comments}

Casa velha para obras, com potencial e capaz de agradar a jovem casal cheio de manias e ideias fora do comum, como partir paredes, pouca mobília e muitas janelas, inexistência de relações de vizinhança (preferencial). Dá-se prioridade a espaços em zonas históricas sem toxicodependentes, sem móveis, sem remodelações recentes, sem azulejos, sem estores, sem cozinha equipada, sem cachet (seja o que isso for), sem rodapés, sem tectos trabalhados, sem anexos, sem tanque da roupa, sem ser no Cacém, Queluz ou Cruz Quebrada ou Odivelas, sem inquilinos, sem proprietários idiotas que pensam que sabem mais do que o papa, sem mediadoras a tentar aumentar a comissão, sem escadas até ao quinto andar sem elevador, sem vista para o cemitério, sem restauro de arquitecto, sem janelas pequeninas em enormes paredes, sem poliban, sem roupeiros, sem armários em faia e balcões em granito, sem acabamentos em mármore, sem tecto falso com lâmpadas de halogénio embutidas, sem palhaçadas.

Eu não

domingo, julho 16, 2006 at 17:43 Labels: { Ironias } {0 comments}

Eu não sou uma mulher. Eu não quero ser uma mulher. Porque as mulheres têm algo que eu nunca podia ter, uma mistura de neurose com estética psicológica, melange muitíssimo mais interessante de ser observada de um ponto de vista masculino do que participada por dentro. Eu não gosto de lulas. Nada na lula é bom, se pensarmos bem nisso. Têm diversos cornos. A consistência é um misto de borracha com latex, criando uma sensação divergente de tudo na boca. O sabor concreto da lula tem que ser mascarado com outros ingredientes, seja um recheio, seja um molho de tomate, seja o óleo da frigideira. Estou perfeitamente convencido que, na prática, ninguém gosta mesmo de lulas. Pensam que gostam, mas na realidade gostam é do recheio, do molho de tomate ou do sabor a óleo. Eu não suporto o calor. Pragmaticamente, com o frio é sempre possível vestir mais uma camisola, umas calças por cima de umas calças, mais um cobertor, mais um aquecedor, umas meias por cima de umas meias. Com o calor tudo se pode despir e a sensação é exactamente a mesma, a humidade a trepar pela pele, a sensação de perda de compostura, a transpiração mental, a noção de incapacidade para controlar o ambiente e a situação. Estou perfeitamente convencido que, na prática, ninguém gosta mesmo do calor. Gostam da praia, da practicidade de andar com tecidos leves e menos peças de roupa, da ideia de uma vida menos intensa e mais desportiva. Assumem que o incómodo é menor. Associam o calor a maior nível e duração de luz, o que é humanamente compreensível enquanto factor decisivo. Eu não penso em festejar a vida. E não considero que este facto seja, em si, negativo. A questão da atitude perante a passagem do tempo e o “tempo de vida” de cada ser humano é pertinente. Eu não sou gótico. Mas não me peçam para festejar o envelhecimento, a decadência permanente do corpo, a compilação de memórias, como se uma velha biblioteca condenada ao fogo fosse, em si, suficiente para se festejar permanentemente, na sua existência. O existir não é, por si só, razão para festejo. O desenvolver do existir, esse sim, pode merecer formas agendadas de celebração. Mas isso é com cada um. Eu não tenho uma atitude negativa perante o tempo. Mas coloco-o no seu devido lugar, onde pertence: no das coisas que existem para além de mim. Eu não menosprezo o respeito que lhe devo, e se me quiser celebrar, será no interior de mim mesmo, por imposição orgânica mais do mental. Eu não compreendo a dificuldade de controlo sobre a linguagem. Tendo noção que tudo parte de um patamar neurológico, porém foge-me desde sempre a competência engasgada da esmagadora maioria das pessoas, sobretudo das que, linguísticamente competentes, não o são quando necessário na prática. Há algo no sistema de linguagem que sempre me pertenceu, a capacidade de verbalização estruturada e concreta das coisas que existem, ou das dimensões dos factos que podem existir no que digo. Eu não discuto com qualquer pessoa. Partindo do princípio de que nem todas as existências me merecem atenção, pois que seria um qualquer deus se assim o fosse, arrasto a minha perceptividade apenas quando o interlocutor se mantém consciente no seu lugar, seja competente na matéria em causa ou não. A maior parte não são conscientes de si. Eu não fujo de pessoas. Mas dificilmente as procuro no seu espaço humano. Erradamente, conjecturo à partida um formato para cada um, e apenas com base nesse plano decido a jogada de aproximação ou fuga. A maior parte das pessoas são pessoas, e, gregamente, eu gostava de me dar com os deuses.

Notícias da Barra: Blogzira

quinta-feira, julho 13, 2006 at 21:07 Labels: { Notícias da barra } {0 comments}

Lembram-se da Vitriolica? Pois é, a senhora fechou o tasco e abriu um novo ao lado. Chama-se Blogzira, tem o mesmo sentido de humor e ponta de caneta afiada, mas é mais gráfico e está mais arrumadinho. E é novo, vamos ver como evolui. Para já, os bonecos continuam a ser do melhor que conheço na blogosfera. Veja-se o último "usos para tias" ou a série "pointless food". Eu não costumo ter inveja de mulheres, mas esta merece.

The Squid and the Whale (****)

at 19:41 Labels: { Cinema } {0 comments}

Noah Baumbach é cúmplice muito íntimo de Wes Anderson e isso cheira-se logo nos primeiros minutos de The Squid and the Whale ("A Lula e a Baleia", em versão tuga). Corria plena década de 80, andavam os Abba na berra na Europa e o festival da canção ainda era visto por alguém, quando em Brooklin um casal com dois filhos homens assume a separação. A coisa não é fácil para ninguém e já então, pasme-se, os EUA assumiam enorme taxa de divórcios, algo que só chegou em força a este cantinho à beira-mar plantado já perto do fim do milénio. Até aqui The Squid and the Whale podia ser um filme banal. Mas eis que entra o dedo de Baumbach, que deve sonhar com Wes Anderson todos os dias, e surge algo bem diferente. É um divórcio sim, mas entre dois aspirantes a intelectuais, com total verbalização emocional, em sentidos diferentes. É Brooklin sim, mas uma Brooklin romântica com árvores nas ruas e fins de tarde de aspecto ameno. São dois rapazes sim, mas claramente perdidos emocionalmente perante a avalanche de referências e comportamentos dos pais, e não desligados da realidade pela criação de uma outra. O sabor independente do filme mantém-se na boca de princípio ao fim, e todo o argumento se alicerça num fluxo de culpas e desculpas de todas as partes. Não há o bom e o mau da fita. Não há o provocador e a vítima. Não há o são e o doente. Existem dois seres de profunda bizarria que baralham com igual profundidade a cabeça já formatada de dois jovens em puberdade aberta ao mundo. Ao jantar diz-se que livros de Dickens são maiores ou menores. Escondem-se livros debaixo de camas com a real convicção de posse. Fala-se abertamente de sexo como um beatnik, para no minuto seguinte não se saber responder a uma agressão por silêncio. Baumbach tem ainda outros primores, a começar na capacidade de recreação de uma época sem referências sociais ou culturais explícitas e a acabar no espantoso desempenho de Jeff Daniels, sempre tido como actor menor e protagonista de alguns dos piores filmes dos últimos 15 anos. Muito mais do que um filme sobre o Divórcio, é um filme sobre o divórcio de um casal de escritores nova-iorquinos nos anos 80, com as suas manias, vícios, dificuldades e sorrisos, o que tem claramente muito mais interesse que estuchas europeias sobre a noção de família e casais frios onde o amor "desapareceu". Em The Squid and the Whale não interessa o porquê psico-somático da situação nem a desagregação da família clássica. Interessa quem fica com o gato às terças, quintas e sábados. Porque o gato é família.

Lisboetas (****)

at 17:50 Labels: { Cinema } {0 comments}

Ora, o único filme que eu tinha visto de Sérgio Tréfaut era Outro País: Memórias, Sonhos, Ilusões... Portugal 1974/1975, que nunca teve estreia em sala, infelizmente. Vi-o na exposição de fotógrafos estrangeiros sobre Portugal patente no CCB em 2005. Numa sala pequena, numa televisão de igual dimensão, o documentário debruçava-se no imediato pós-25 de Abril de forma brilhante. Redescobri agora a mesma visão curiosa e esteta no Lisboetas em exibição (ainda?) no Nimas, documentário aberto sobre o novo fluxo de emigrantes que assola a sociedade portuguesa a alguns anos a esta parte. Primeiro: Tréfaut filma de forma brilhante. Não se rendendo à ideia de um documentário como uma peça fílmica menor, do ponto de vista do estilo, mas tendo noção da necessidade de uma certa crueza como forma de legitimação, o realizador tem a atitude salutar de procurar a estética dentro do plano, ou o plano estético dentro da realidade. Mais do que ser feliz com imagens, Tréfaut procura a felicidade com a lente. Segundo: não há documentário que resulte sem ser feliz com quem encontra. E os novos lisboetas que Tréfaut encontra são de enorme felicidade, nos seus rostos, nas suas dificuldades, nos seus olhares perdidos e um segundo depois encontrados, nos ângulos das faces com o Tejo em fundo, nos silêncios baseados em fricções linguísticas internas quando a mente fala em ucraniano, brasileiro, romeno, moldavo, marroquino, estrangeiro. O resultado é um documento cinematográfico que ao mesmo tempo apresenta e representa uma nova realidade num país específico, mas apela a todos os emigrantes do ponto de vista simbólico. Nunca se esquecendo que é cinema.

Barcelona: em breve também as fotos

domingo, julho 09, 2006 at 23:38 Labels: { Viagem } {0 comments}

Dia 4: Barcelona

at 23:13 Labels: { Viagem } {0 comments}